基础教育阶段,睡眠与学习、睡眠与工作的平衡一直是师生关注的核心话题。本次中学生物学教师素养提升公益直播讲座特邀华东师范大学脑功能基因组学教育部重点实验室紫江青年研究员、博士生导师徐佳敏博士,以“如何科学提升学习效率”为主题,为超2200名一线生物学教师拆解高效学习与优质睡眠的底层逻辑,提供兼具理论支撑与实践价值的策略方法。

一、“三驾马车”:神经递质的高效驱动作用

徐佳敏博士类比健身领域“三分练、七分吃、十分睡”的理念,提出学习需重视“学、吃、睡”协同,核心在于多巴胺、肾上腺素、乙酰胆碱三种神经递质的调控,将其称为“学习的三驾马车”。

1.多巴胺:学习动力与工作记忆引擎

徐博士纠正“多巴胺是快乐分子”的认知,指出其在神经科学领域更准确的定位是“渴望分子”——人产生“想要”的动机(如掌握知识)时,大脑会分泌多巴胺。研究显示,美食可使多巴胺水平升至基线的150%,电子游戏达175%,而成瘾物质会引发极端波动。同时,大脑前额叶皮层多巴胺水平与工作记忆表现正相关,通过“深度放松(Non-Sleep Deep Rest)”、15℃以下冷水浴、补充酪氨酸(如乳制品、黧豆)等方式,可安全提升多巴胺水平,增强学习动力与工作记忆容量。

2.肾上腺素:记忆巩固催化剂

结合相关经典实验,徐博士解释:观看“唤醒类图片(如急诊场景)”的被试,一周后对细节的回忆准确性显著高于观看中性图片的被试,核心是唤醒场景引发的肾上腺素分泌强化了记忆巩固。后续研究证实,学习后15分钟内提升肾上腺素水平(如短时运动、冷水擦脸),可有效增强记忆留存。

3.乙酰胆碱:注意力与认知调节器

徐博士分享实验室小鼠认知研究成果:乙酰胆碱神经元活动水平与认知过程强正相关,其不仅参与神经肌肉信号传递,更在大脑觉醒、注意力集中、学习记忆中起核心作用。通过摄入富含胆碱的食物(如蛋黄),可为乙酰胆碱合成提供原料,间接提升认知效率。

二、高效学习的“隐藏机制”:潜伏学习与记忆重放

徐博士还介绍两项颠覆传统认知的学习机制,并结合实验室复刻实验佐证价值。

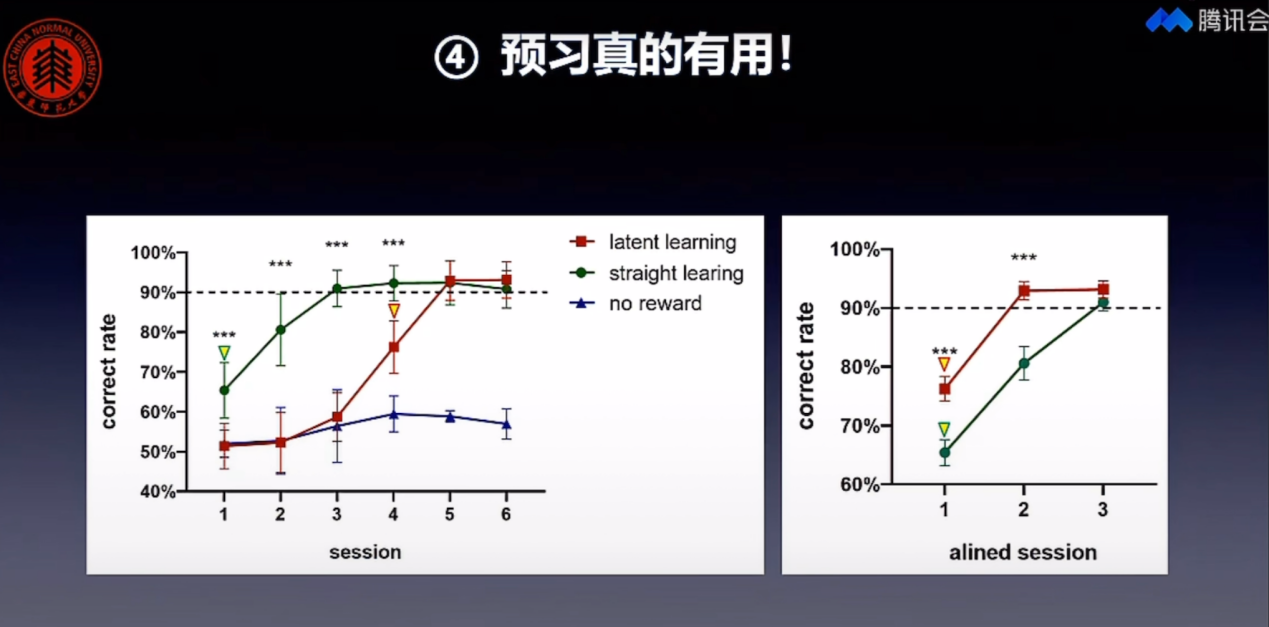

1.潜伏学习:预习的科学依据

针对“预习是否有用”的疑问,徐博士展示小鼠迷宫实验:一组小鼠前期在无奖励迷宫中随机探索,后期加入食物奖励后,掌握最短路径的速度比“直接学习组”快30%,正确率仅需2个实验阶段即达90%。这证实前期对知识或环境的“低压力接触”,会在大脑形成隐性表征,为后续高效学习奠基。

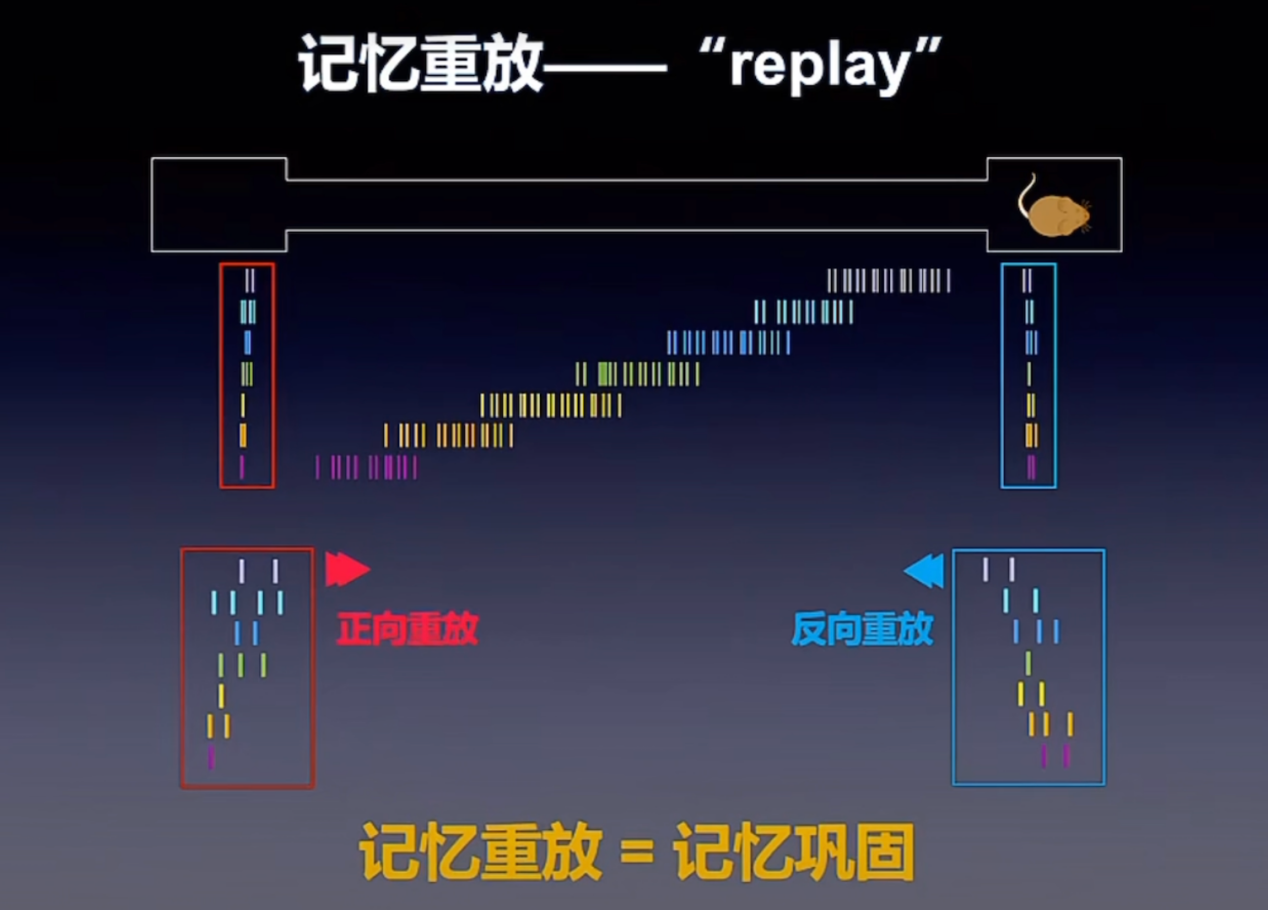

2.记忆重放:睡眠与休息的记忆魔法

徐博士又介绍了“记忆重放”机制:动物清醒静止或睡眠时,海马体位置细胞会按特定顺序重新激活,复现此前学习轨迹,这是记忆巩固的核心。研究表明,阻断记忆重放会导致记忆巩固受损,延长重放则能增强记忆。据此建议:学习中插入10-20秒闭目养神,课后进行10-30分钟安静休息,夜间优化睡眠质量,均可增加记忆重放机会。

三、睡眠优化:被忽视的“学习增效器”

徐博士强调,睡眠并非“大脑休息”,而是记忆巩固与脑功能修复的关键阶段,从调控机制与改善策略两方面展开讲解。

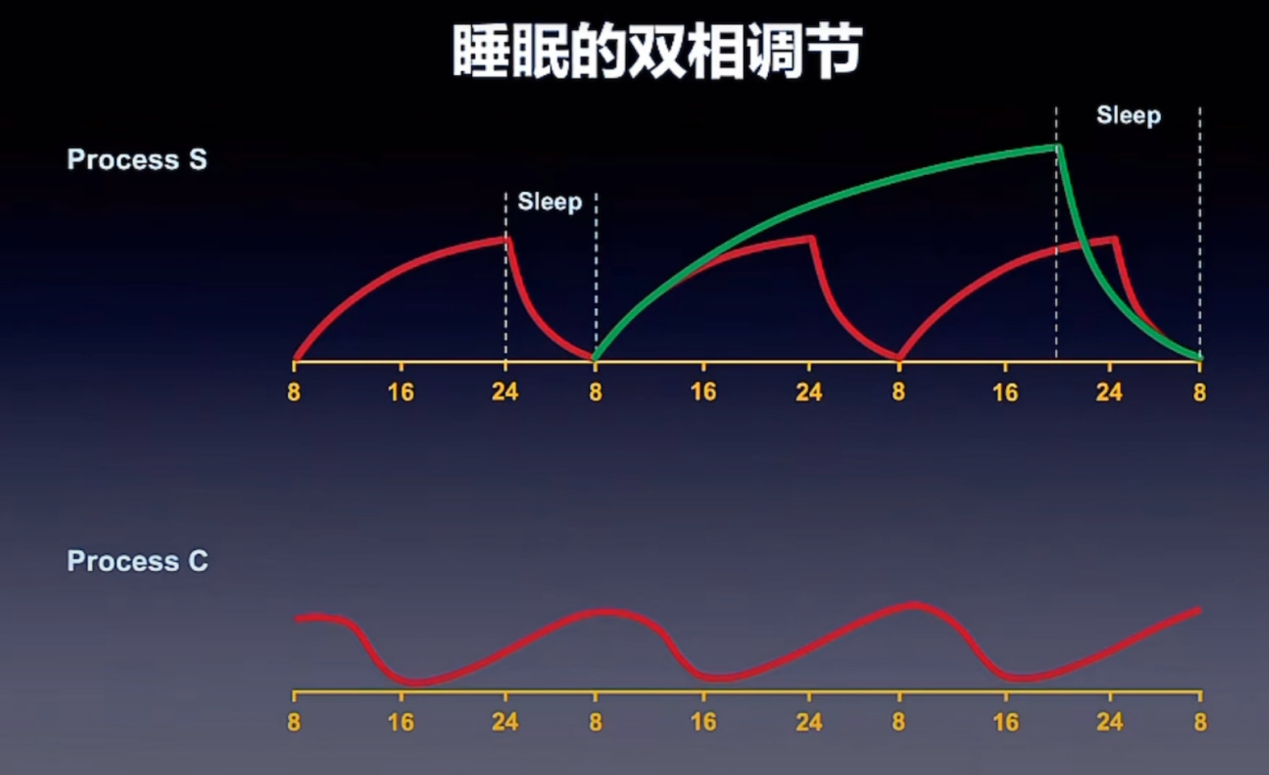

1.睡眠的“双向调控”机制

睡眠受“睡眠压力(ProcessS)”与“昼夜节律(ProcessC)”共同调控:前者随认知活动累积(腺苷是主要“压力物质”,为ATP代谢产物),后者由大脑视交叉上核(SCN)控制,呈24小时左右周期。腺苷累积到一定水平会使人困倦,昼夜节律则通过光照信号(如日出日落)调节睡眠-觉醒周期。

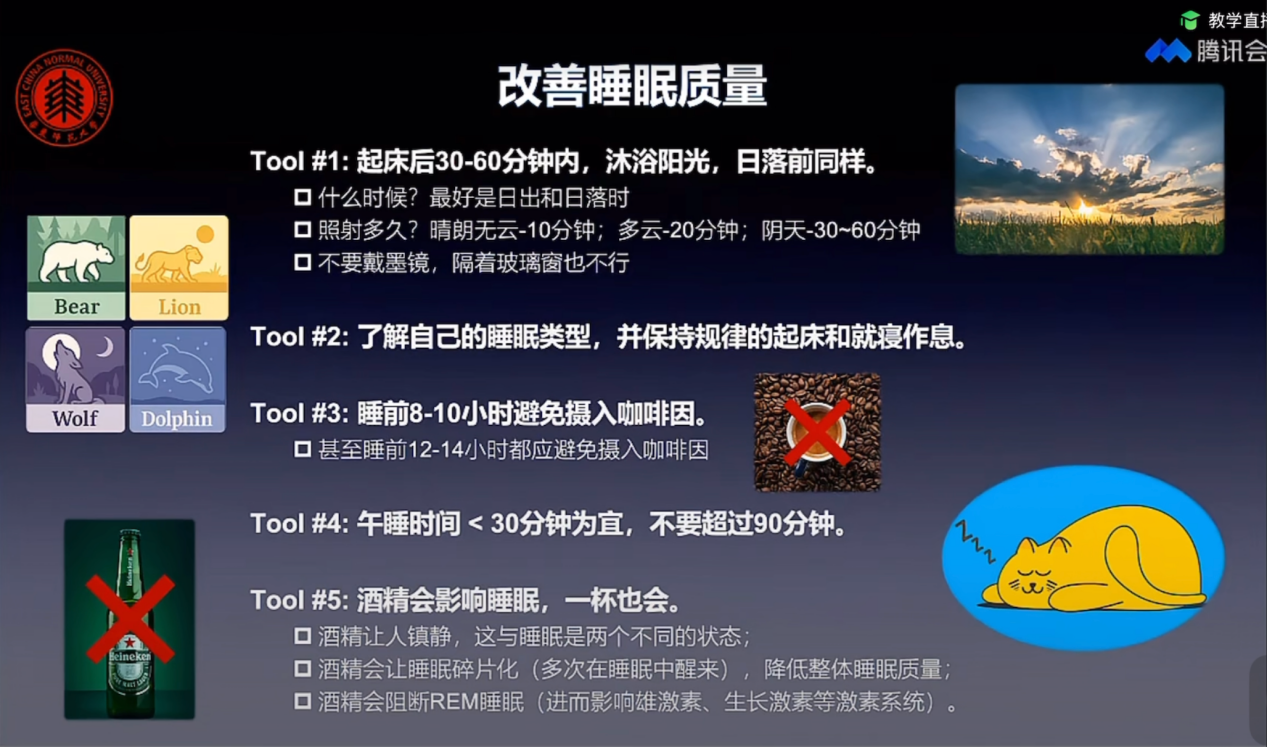

2.实用睡眠改善策略

徐博士给出五大建议:一是“早起早睡”,晨起接受自然光照,傍晚接触夕阳信号;二是识别自身睡眠类型,成年人保证7小时左右规律睡眠,避免周末打乱作息;三是睡前8-10小时避免咖啡因摄入;四是午睡控制在30分钟内,避免进入深度睡眠后被唤醒的不适感;五是警惕酒精“镇静而非助眠”,其会碎片化睡眠、阻断快速眼动睡眠。

四、互动答疑:脑科学与教学实践衔接

直播互动环节,徐博士针对教师关注的“熬夜后记忆力衰减”“高中生睡眠不足应对”“脑科学与高中生物课题结合方向”等问题解答。例如,针对高中生“12点睡、6点起”的困境,建议通过睡眠类型测试制定个性化作息;对于课题结合方向,推荐从“神经递质与学习行为”“睡眠与记忆巩固”切入,结合教学实际设计研究。

本次直播中,徐佳敏博士以通俗语言解读神经科学原理,用实验数据支撑策略建议,为教师提供从“经验教学”向“科学教学”转型的思路,既帮助一线教师更新学习与睡眠认知,也促其在教学中融入脑科学视角,助力学生高效学习与健康成长。